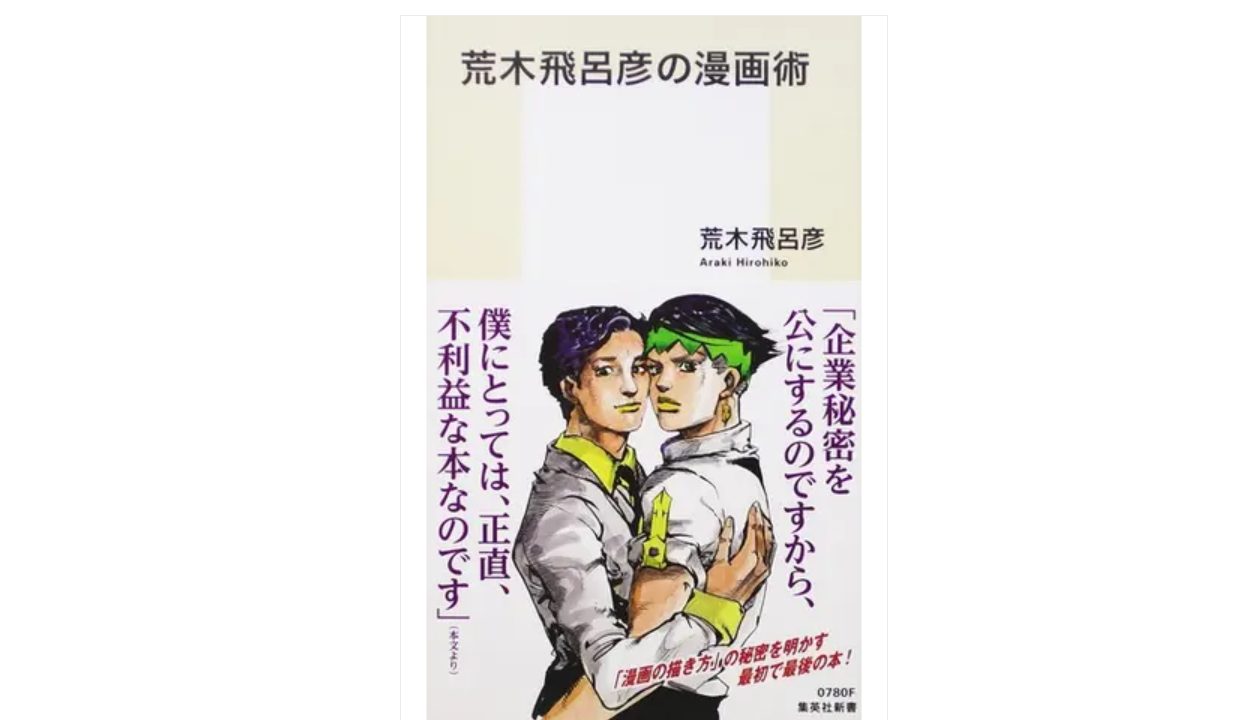

これはある意味、マジシャンが手品の種を明かすようなところもあり、本当は隠しておきたい伝家の宝刀も含まれています。これまで独占してきたアイディアや方法論といった企業秘密を公にするのですから、僕にとっては、正直、不利益な本なのですが、それでも書くのは、それを補って余りあるほどの伝えたい思いがあるからです

今回紹介したい本はこちら。

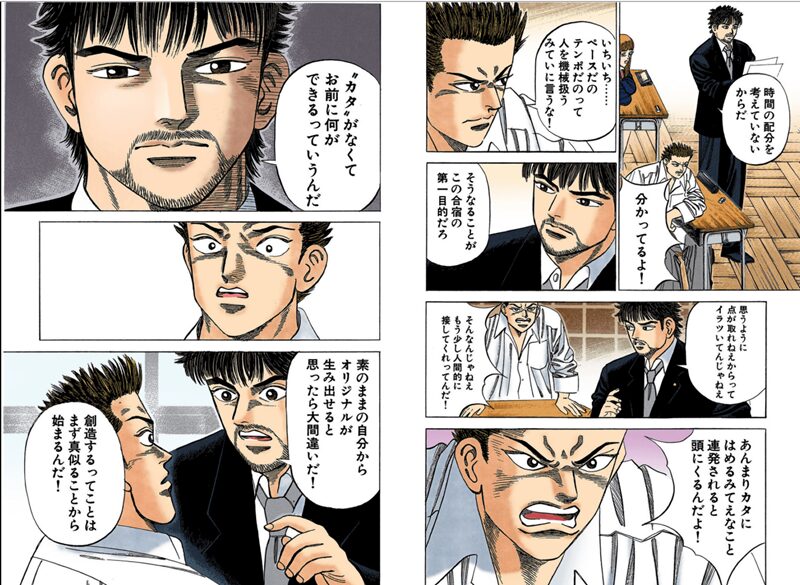

「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの著者が漫画の書き方を解説している本です。現役の売れっ子漫画家が、漫画の書き方を丁寧に解説するというのは異例なことなので一読の価値あり。

いうなればマジシャンがマジックのネタとネタの作り方を教えるようなものですから、驚きです。著者としては100害あって1利なしなような気もしますが本当に良いのでしょうか?

実際に出版されているのでありがたく読みますが、気になります。

本書の内容(要約?)

タイトルの通り、王道の漫画を描くための技術を1から丁寧に解説しています。それも絵の描き方ではなく、漫画という媒体の強みを生かした作品の作り方を詳細に述べています。

具体的には

- 漫画の導入の書き方

- キャラクターの作り方

- ストーリーの作り方

- 漫画という媒体を生かした絵の描き方、世界観の作り方

等、素人から見たら漫画の面白さを構成する要素をもれなく分解して説明している印象を受けます。

よくこういうノウハウを惜しみなく書けるな~。

私は別に漫画を描いているわけではないですし、このブログを読んでいる人の中にも漫画を描いている人は少ないと思います。漫画の書き方としてのみ役に立つのであればわざわざこのブログで紹介しません。

ではこの本がなぜおすすめなのか?

それは私たちがアイデアを考える、新しいものを作るときに役に立つ技術がたくさん書いてあるからおすすめなのです。

私はこの本をコンテンツ作りの教科書として読んでいます。実際役に立ちますし。この本の中で特に感銘を受けた部分をいくつか紹介します。

「とにかく見てもらう」ことの重要性

この本ではストーリーやキャラクターのノウハウを解説する前に「最初の1ページ目を見てもらう」ことを最初に、そして最も手厚く説明しています。

デビューしたときに一番恐れていたのは、編集部に作品を持っていったとき、受け取った編集者が原稿を袋からちょっと出しただけで、一ページもめくりもせずに、また袋に戻してしまう、ということでした。

結局のところ、漫画を生かすも殺すも、この最初の一ページ次第なのです。

最初は面白いストーリーや骨太のキャラクターの作り方をはじめのほうに最も詳しく説明したほうが良いのではないかとも思いましたが、この本を読み終わり、ブログやYouTubeの動画を作っているとものすごく腑に落ちました。

なぜならば、私たちが何かを作る時、見てもらえることは何よりも重要であるにもかかわらず、一番高いハードルだからです。

一つ質問をさせてください。

あなたは今スマホでYouTubeのトップ画面を開いているとします。

この画面に映っている動画をすべて見ますか?

おそらくほとんどの人の回答は「いいえ」でしょう。ほかのSNSや雑誌、ストリーミングサービスでも同じはずです。

つまり、あなたはもちろんのこと、あらゆる人は見たいものと見たくないものを選別しています。動画であればサムネ、本であれば目次や表紙で見たいものを選びます。

ということは、いくらクオリティの高い作品を作っても、読んでもらえれば納得してもらえるコンテンツを作っても、見られなければ理解してもらえません。

紙媒体であれば最初の1ページ目を見てもらえなければ、動画であれば最初の5秒を見てもらえなければそもそも読んで評価をしてもらうための土俵にすら立てません。当たり前かもしれませんがコンテンツを作っている人からすれば目をそむきたくなる事実ではないでしょうか?

ここまで説明すればこの本でいう「最初の1ページ目を見てもらう」ためにあらゆる工夫をこなすことがいかに重要か理解していただけるでしょう。

王道のコンテンツとは何か?

本の中で、王道のコンテンツは以下の4つによって成立していると書かれています。

- キャラクター

- ストーリー

- 世界観

- テーマ

番号の順番に優先順位が高いとのこと。漫画なのだから絵がうまければよいというわけではないのですね。

読者の目に見えているのは絵ですが、その奥には「キャラクター」「ストーリー」「世界観」「テーマ」がそれぞれにつながり合って存在しているのです。この構造は、いわば、ひとつの世界の営み、宇宙とも言えるのではないでしょうか。

これは漫画に限らず、人に見せるコンテンツを作るときに役立つ考えですね。文章を書くにしても文章力があれば名文が作れるわけではなく、映像を作るにしてもよいカメラと高い編集力があれば面白い映像が作れるわけではないということになります。

このように、「基本四大構造」の何かひとつを中心として漫画を描くことはもちろん可能です。ただ、「基本四大構造」のどれかひとつだけが突出している作品には何かしらの限界があることも否めません。そして、その限界を克服するためには、他の要素が絶対に必要となってくるのです。 古典と呼ばれるものがいつまでも名作であるように、時代を超えて読み継がれる「王道漫画」を描くのであれば、「基本四大構造」のバランスは非常に重要だと言えるでしょう。実際、名作と呼ばれる作品は、この「基本四大構造」の図式でチェックしていくと、すべてがきちんと成り立っています。たとえ、漫画を描く最終目的がどれかひとつの要素だけにあるのだとしても、「基本四大構造」のバランスがとれているかどうかは常に意識してください。

コンテンツを構成する構造のバランスをとるという考え方はぜひとも身に着けたいものです。

基本四大構造はコンテンツを自分で作るときに大事なのはもちろん、ほかの人が作ったコンテンツから学びやヒントを得るためにも有用です。

漫画に限らず、小説を読んだり映画を観たりするときに、ただ「おもしろいな」と思うのではなく、「なぜおもしろいのか」ということを、この「基本四大構造」の図式と照らし合わせながら探っていくといいかもしれません。

ほかの人が作ったコンテンツを学びに変えて、自分のコンテンツ作りに生かせたほうが良いですもんね。なぜ面白いのかを基本四大構造に基づいて考えると得られるものがとてつもなく増えそうな気がしています。

世の中でヒットしている作品はもちろん、それほどいいと思わないのに、なぜ世間の評価が高いのか、と疑問に感じる作品に対しても、この「基本四大構造」の図式をあてはめてチェックするといいでしょう。すると、「キャラクターやストーリーに欠点があってあまり好きではないけれど、とにかく世界観がダントツだから世間からは評価されるんだな」などと見えてきたりするのです。僕自身も常にやっていますが、こうした分析の習慣がつけば、どうすれば多くの人に受け入れられる作品を描けるようになるか、次第にわかってくるはずです。

ベースを理解したうえで自分はどうするのか?

この本を読めばわかるのですが、とにかく丁寧に漫画の作り方を説明しています。にも拘わらず、最終的に著者はこの本に書いてある通りに漫画を描いてはいけないと指摘しているのです。

はっきりとここで言っておきたいのは、「黄金の道」とは、「漫画の描き方」の マニュアルではありません。 「黄金の道」とは、さらに発展して行く ため の道。今いるところから、先へ行くための道です。「自分はどこへ行くのか?」を探すための道とも言えます。 ですから、変なことを言うようですが、この『漫画術』に書いてある 通りに漫画を描いてはいけないのです。僕が「黄金の道」として書いたことをそのまま実践しても、そこに発展はありません。

この『漫画術』を土台にして、さらなる新しい漫画や、パワーアップした漫画、あるいはまったく違っていたり、とてつもなく正反対の、この本を無視した漫画でもよいでしょう。そういったものをみなさんに生み出して欲しいと思って書いた本なのです。

あくまで、この本に書いてある方法論は土台であり一つの道しるべに過ぎず、面白いコンテンツを作りたければ、この本の内容をもとに自分のオリジナルを加えるべきというのが主張。

この意見はもっともだなと私も思っています。最終的には自分なりのオリジナルのコンテンツを作るべきですが、最初は王道ともいえる型を身に着け、型を自由自在に扱えることがスタートです。

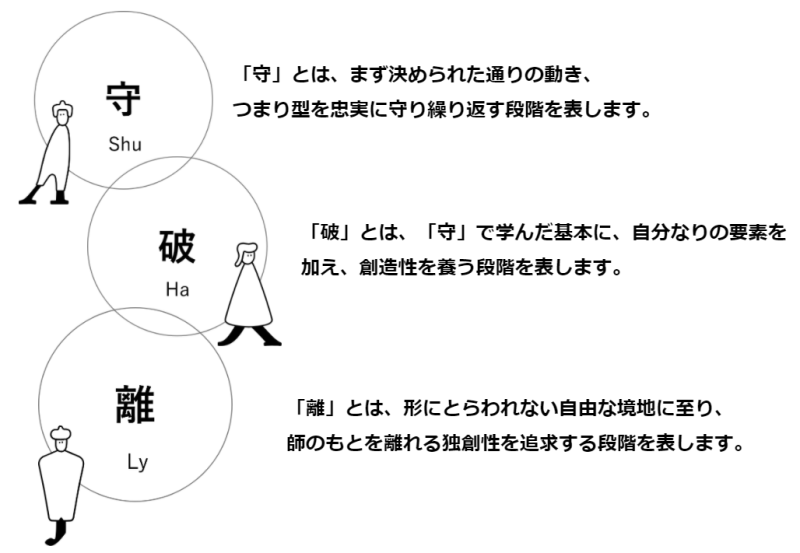

「守・破・離」

「守・破・離」という言葉があります。

師や流派の教え、型を忠実に守り身につける段階(「守」)。 他の師や流派の教えについても考え、良いものを取り入れ、心技を発展させる段階(「破」)。一つの流派から離れ、独自の新しいものを生み出し確立させる段階(「離」)。この3つを経てオリジナルを生み出すという考え方です(web辞典より引用)。

今の言葉でいうとTTP(徹底的にパクる)という言葉の方がわかりやすいかもしれませんね。

私たちは型を身につけたうえでオリジナルのコンテンツを作るという段階を経なければなりません。型のないオリジナル作品はただの自分本位なのですから。

TTPすればよい?

このような話をすると「よし、じゃあパクり倒せばいつかオリジナルになるぞ!」となって、いろんなコンテンツをパクりまくる人がいるかもしれません。

しかし、気を付けてください。ただパクるだけでは全く同じものと違いが判らない模倣品になってしまいます

昨今のビジネス界隈ではTTP(徹底的にパクる)という言葉が流行っています。成功している人をリサーチし、まずは徹底的に真似をしてみると成功の法則が掴めるようになるという言葉です。

しかし、徹底的にパクッた結果、「全く同じもの」や「違いが分からないようなもの」を生み出しても二番煎じや「ただのパクり」になってしまいます。時にはTTP元からクレームが来る可能性もありますので注意が必要です。

大人のためのTikTokバズリ大辞典: 初心者でもできる15のテクニック

ということで、型を身に付けた後は「自分のオリジナルは何か?」と問い、自分だけの面白いものを作る努力はありますよということを追記しておきます。

TTPの本当の意味は、徹底的にパクッた後に、自分のオリジナルの要素を加えて進化させること。

大人のためのTikTokバズリ大辞典: 初心者でもできる15のテクニック

最後に

自分だけの面白いものを作りたい。

この欲求は多くの人が持っているはずです。漫画、小説、YouTubeなどのSNSでの映像、Twitchなどでの配信、音楽。どんな表現方法でも最近はだれでも発信できます。よい時代ですね。

しかし、だれでもコンテンツを発信できる分、ライバルが多いので、自分ならではのクオリティの高いコンテンツを作ることが難しい時代ともいえます。

面白いコンテンツの方を知り、自由自在に使いこなしていきましょう。

こうやってブログを書いている私自身もこの本を読んでいて大いに反省することがあったので自戒の意味も込めて。