デマンドレスポンス(DR)を実現するために現在導入されている技術について解説します。技術のことがわかるとデマンドレスポンスについての理解がぐっと深まるでしょう。

詳細を知りたい場合は今回の記事の内容を参照したサイトのリンクを貼ってありますので、そちらから確認してください。

過去のデマンドレスポンスに関する記事を読みたい場合は以下のリンクから確認してください

この記事はこんな人におすすめ

- DRやVPPの“中身”を技術視点で理解したい大学生・大学院生

- **研究・実装の入口(用語・規格・構成図)**を押さえたい人

- 次回 #6(研究動向)へ進むための足場を固めたい人

この記事で学べること

- 計測・制御・通信・プラットフォームがつながる全体アーキテクチャ

- ベースラインとM&V、**標準規格(OpenADR / IEEE 2030.5 / BACnet)**の基礎

- VPP/DRMSの役割と、セキュリティ・信頼性の基本

- 家庭/オフィス/工場のミニ実装例と導入チェックリスト

価格や合図を“実際の動き”に変えるしくみ

デマンドレスポンス(DR)は、電力の使い方を「合図や価格に合わせて少し変える」しくみです。実際に動かすには、①計測(スマートメーター等)、②通信(標準プロトコル)、③自動制御(最適運転)、④検証(M&V)、⑤市場接続(アグリゲータ/VPP)の5つの層**がつながる必要があります。

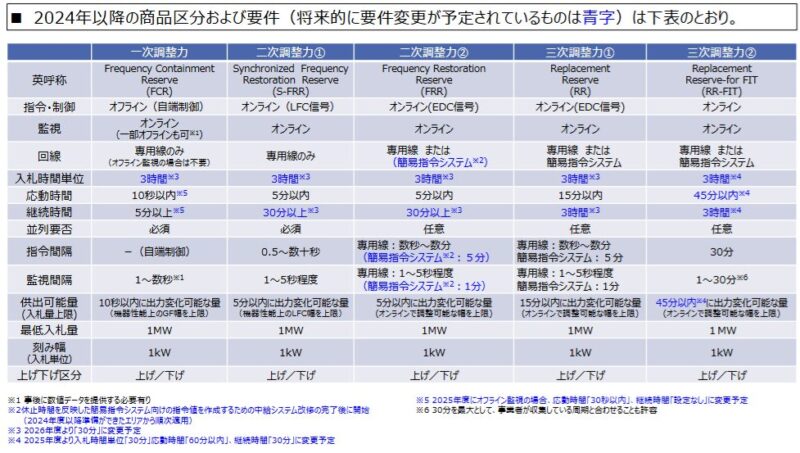

さらに日本では、2024年度から需給調整市場の全商品(一次・二次①/②・三次①/②)で取引が始まり、需要側リソース(DRや蓄電など)も要件を満たせば参加できます。

日本では2024年度から需給調整市場の全商品(一次・二次①/②・三次①/②)が取引開始となり、需要側リソース(DR/蓄電等)も要件を満たせば参加可能です。「需給調整市場とは」より

用語ミニ解説:

- 需給調整市場:周波数維持や需給バランスのための“調整力”を調達する市場。2021年度以降段階導入、2024年度から全商品。

- アグリゲータ/VPP:多数の需要家設備を束ね、発電所のように機能させるしくみ。

計測・データ基盤:AMI/スマートメーターとBEMS/HEMS

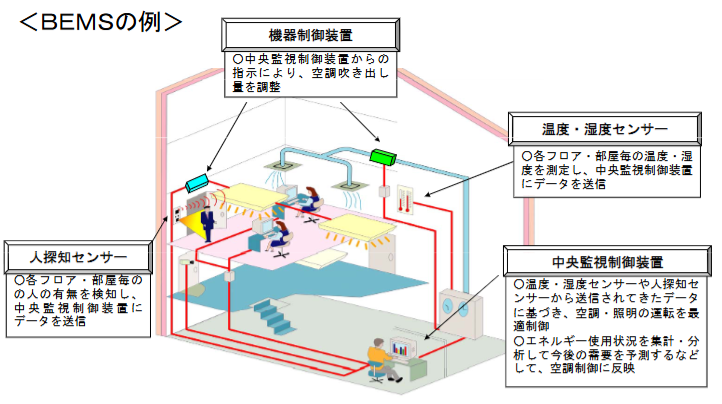

DRのスタート地点は正確な計測です。まず「測れること」が出発点です。 スマートメーターやBEMS/HEMSで5〜30分間隔のデータを取り、“DRをしなかった場合(ベースライン)”との違いを確かめます。これが報酬や効果検証(M&V)の土台になります。

スマートメーターやBEMS/HEMSで、5〜30分間隔の電力・機器データを継続的に取得し、運転の前後で何が変わったか(ベースラインとの差)を確認します。これが報酬や効果検証の土台になります。(エネルギー庁より)

用語ミニ解説:

- AMI:Advanced Metering Infrastructure。スマートメーター等を含む計測インフラ。

- M&V:Measurement & Verification(計測と検証)。

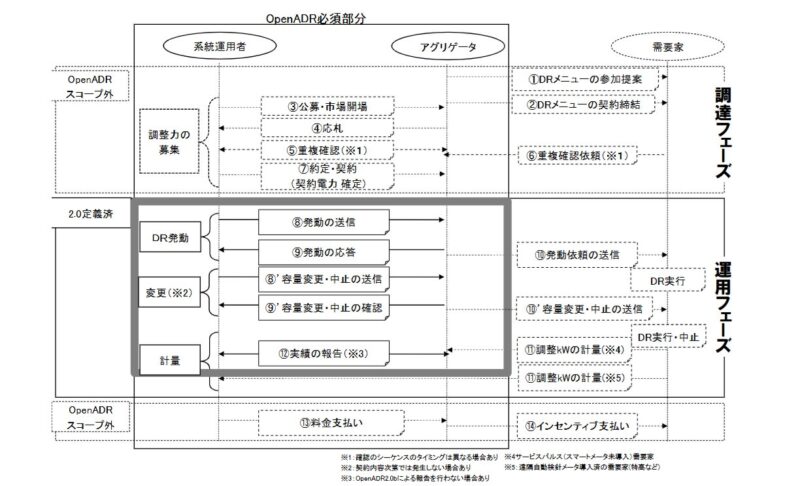

通信・標準化:OpenADRとECHONET Liteの役割

系統・アグリゲータ側のイベントや価格の合図を、設備側の具体的な操作に変えるのが標準プロトコルです。上位からの“合図”を配る役がOpenADR、機器を“実際に動かす”共通言語がECHONET Liteです。 BEMSはその“通訳”として、受け取った合図を建物の機器制御に落とし込みます。

国内ではOpenADR 2.0bを日本ユースケース向けに整理した仕様書が公表され、ECHONET Liteは公式仕様と設計指針が公開されています。(エネルギー庁より)

用語ミニ解説:

- OpenADR 2.0b:DRイベント配信・報告の標準。日本向け実装指針あり。

- ECHONET Lite:家電〜設備の制御・監視の共通IF。公式仕様・設計指針が公開。

自動制御:MPC/ルール/AIで“安全に・確実に”動かす

空調・照明・蓄電池・EVなどの群制御は、ルールベースから始め、予測と制約を扱えるMPC(モデル予測制御)や、近年は強化学習(RL)なども研究されています。ルールは簡単・安全に始められ、MPCは予測と制約を同時に扱えます。RLは学習で賢くなれますが、安全側の制約を入れて現場で無理なく動かす設計が鍵です。

重要なのは、快適性や生産影響の制約を守りつつ、合図に確実に追従することです。国際的にもDRは短期フレキシビリティの柱として位置づけられています。IEA

用語ミニ解説:

- MPC:将来の予測を使って最適な操作を逐次決める制御。

- フレキシビリティ:需給変動に合わせて出力・需要を調整できる能力。IEAが重要性を指摘。

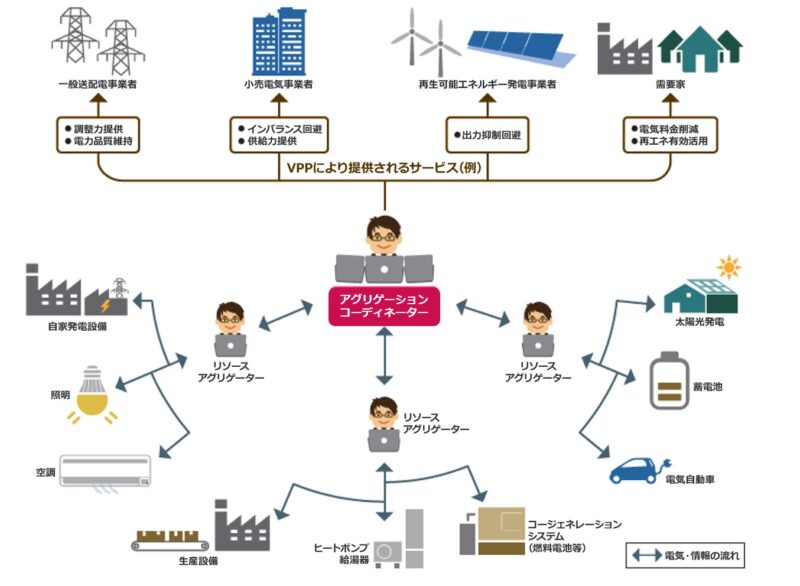

VPPプラットフォーム:アグリゲータによる統合

多数の機器を束ね、市場に“調整力”として出す中核がVPPです。VPP(アグリゲータ)は、多数の小さな機器を束ねて“発電所のように”価値化します。日本の実証(NEDO)では、家庭用蓄電等の遠隔制御→市場提供の流れが示されています。

日本ではNEDO等の実証で、家庭用燃料電池や蓄電池を多数台で遠隔制御し、需給調整市場・容量市場などへ供給力・調整力を提供するモデルが示されています。NEDOより

用語ミニ解説:

- アグリゲータ:分散リソースを束ねて価値化する事業者。