はじめに

みなさん、家や学校で使う電気はどのようにして届いているか、考えたことはありますか?実は、電気は常に「作る量」と「使う量」をバランスよく調整することで、私たちの生活に安定して供給されています。今回の記事では、このバランスを支える仕組みのひとつ、デマンドレスポンス(DR)について、わかりやすく解説していきます。

電気の需給バランスってなに?

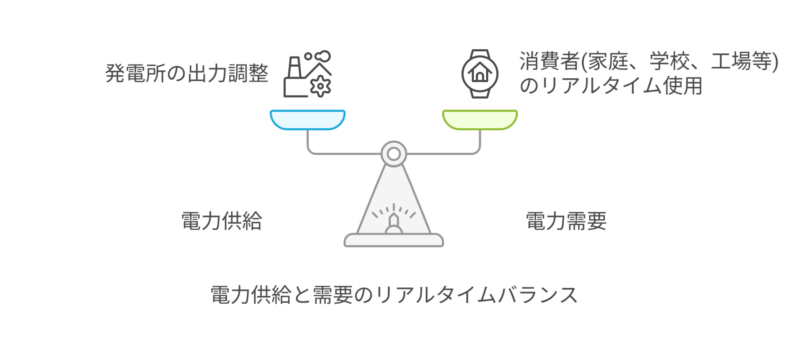

電気は、たとえば水道の水のように、供給(発電所で作られる電気)と需要(家庭や学校、工場で使われる電気)が常にやりとりされています。この供給と需要がリアルタイムで一致している状態を「電力の需給バランス」と呼びます。電気は大量に貯めておくことが難しいため、発電所では私たちが使う電気の量に合わせて発電量を調整しています。このバランスが崩れると、電気の品質(周波数)が乱れ、大規模な停電を引き起こす可能性があります。

「同時同量」の原則

電気の供給と需要を一致させるために、「同時同量」という原則が重要視されています。これは、電気を作る量(供給)と使う量(需要)を常に同じに保つことを意味します。電気は大量に貯蔵することが難しいため、発電所では需要の変動に応じてリアルタイムで発電量を調整し、需給バランスを維持しています。

例えば、夏の暑い日にはエアコンの使用が増え、電気の需要が高まります。このとき、発電所は需要に応じて発電量を増やし、需給バランスを保っています。逆に、夜間など電気の使用が少ない時間帯には発電量を減らすことで、常に需要と供給のバランスを取っています。このように、電力会社は季節や天候、時間帯によって変動する電力需給バランスを正確に調整し、電気の安定供給を維持しています。

デマンドレスポンス(DR)とは?

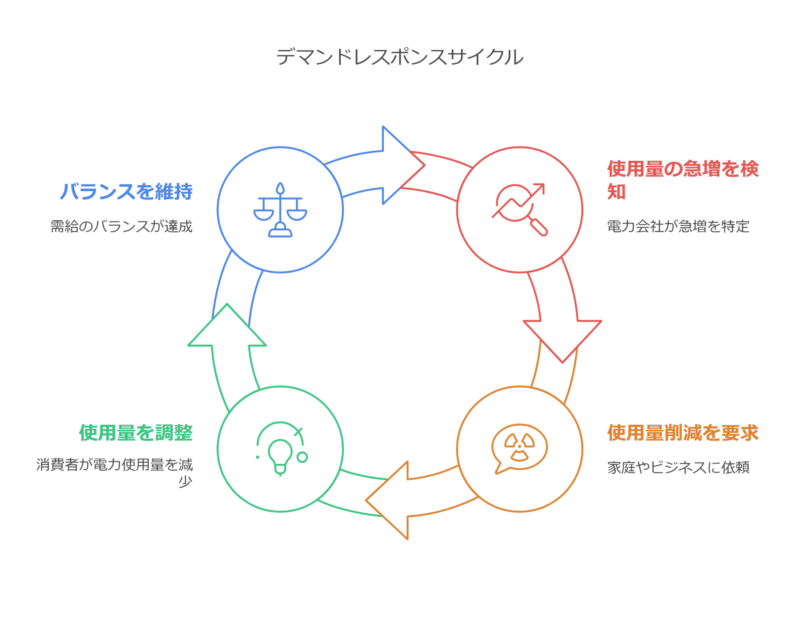

デマンドレスポンスは、電気の需要が急に増えたときや、供給が不足しそうなときに、消費者(家庭や企業)が一時的に電気の使用を減らしたり、逆に必要なときには使い方を調整する仕組みです。

電力会社が電気の使用量の急増を察知すると、「電気を使っている家庭やお店、工場など」(これを専門用語でアグリゲーターといったりします)に、「電気の使用を少し控えてほしい」とお願いを出します。そして、家庭やお店、工場が協力して電気の使い方を調整することで、電力の需給バランスが保たれます。

なぜならば、電気の使用量の急増を察知した場合、「同時同量」の原則(さっき学びましたね)によって

・使用量の急増に合わせるために発電量を急に増やす

・発電量に合わせて電気の使用量を先回りして減らす

のどちらかをしなければならないからです。

簡単な例え話

例えば、夏の暑い日にはエアコンをたくさん使うため、電気の需要が急増します。このとき、電力会社から「少しだけエアコンの設定温度を上げてみませんか?」という呼びかけがあるとします。これがまさにデマンドレスポンスです。

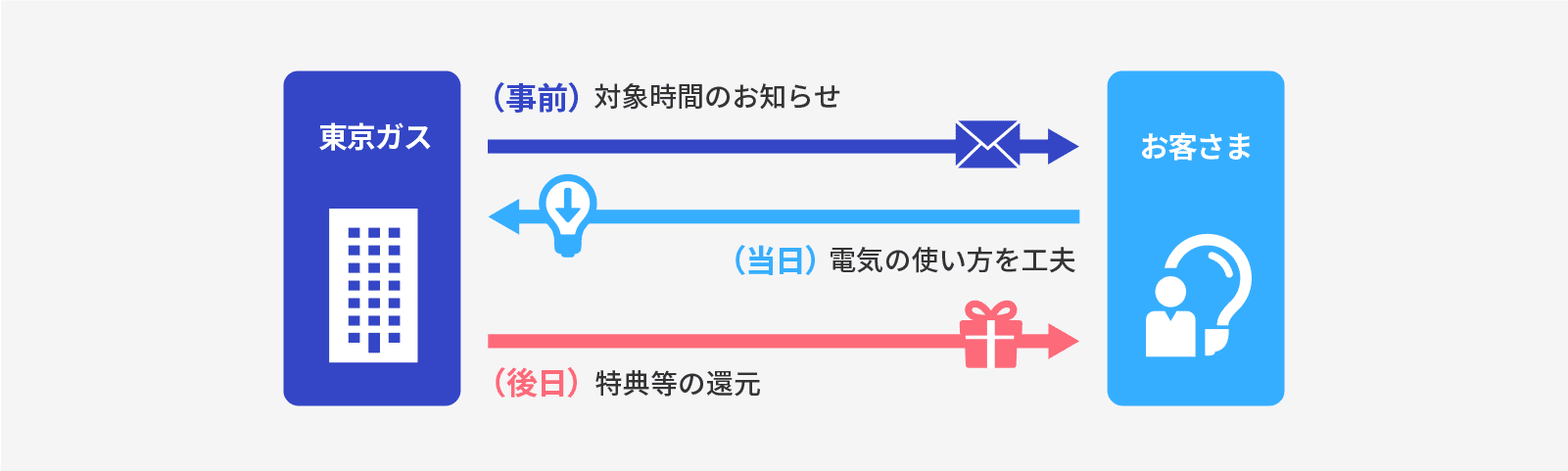

このエアコンのデマンドレスポンスは東京ガスで「IGNITURE スマートアクション」という名前で実際に行われています。

「IGNITURE スマートアクション」では以下のような流れで電力の節約を促されます。

①事前の通知

電力の需要が特に高くなると予想される時間帯の前に、東京ガスから「今後、電力の使用を控えていただく時間帯があります」といった通知が届きます。これにより、利用者はあらかじめ心構えを持つことができます。

②家庭でできる簡単な節電対策

通知を受けたら、たとえばエアコンの設定温度を1~2度上げる、不要な照明を消す、洗濯機の使用を少し遅らせるなど、日常生活の中で簡単に実行できる節電対策を行います。これにより、家庭全体の電気使用量を一時的に抑えることができます。

③特典の付与

実際に節電に協力していただくと、その分の節電量に応じたポイントや電気料金の割引などの特典が受けられます。これにより、節電が家計に優しい行動として還元される仕組みになっています。

東京ガスの取り組みは、利用者一人ひとりが無理なく節電に参加できるよう工夫されています。デマンドレスポンスは専門的な知識がなくても、普段の生活の中で無理なく参加できる取り組みです。

エアコンや照明など、日常のちょっとした工夫で、全国規模の電力の安定供給や環境保護につながります。詳しくは、東京ガスの公式ページをご覧ください。

どうして必要なの?

- 安定した電気供給の確保: 急な需要増加に対応するため、電気の作りすぎや不足を防ぎます。

- 再生可能エネルギーとの連携: 太陽光や風力などは天候に左右されやすいため、供給が不安定になりがちです。DRはそのギャップを補う役割を担います。

DRが支える未来のエネルギーシステム

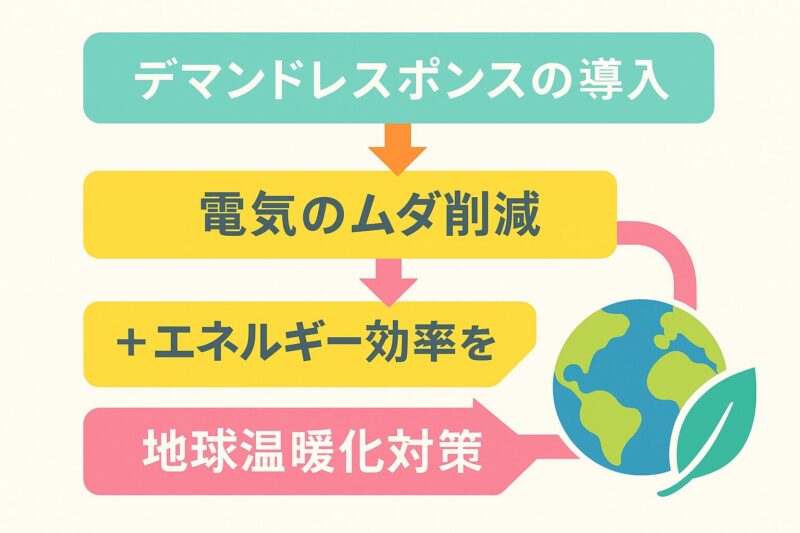

DRは、私たちの生活をより安定させるだけでなく、環境にも優しいエネルギー利用を促進します。

なぜDRによって環境にやさしくなるのか?

DRの導入によって、電気のムダを減らし、エネルギー効率を向上させることが可能になります。これは、地球温暖化対策にもつながる取り組みです。

参考文献・リンク

- Albadi, M. H. & El-Saadany, E. F. (2008) “A Summary of Demand Response in Electricity Markets” こちらの論文は、DRの基本概念やメリット・デメリットを整理しており、専門的な背景を知るための良い参考資料です。

- エネーチョ

- EMIRA

- IGNITURE スマートアクション

まとめ

今回の記事では、電気の供給と需要のバランスを保つための重要な取り組み、デマンドレスポンス(DR)についてご紹介しました。DRは、急な電気の需要変動に対応し、再生可能エネルギーの導入促進にも役立つ、未来のエネルギーシステムを支える仕組みです。これからも、電気がどのように私たちの生活を支えているのか、少しずつ学んでいきましょう!

今回の記事で、デマンドレスポンスがどのように電気の供給と需要のバランスを保っているか、その基本的な仕組みを学びました。次回は、実際にどのような種類のDRがあるのか―『下げDR』と『上げDR』、そして『料金型』と『インセンティブ型』―を詳しく見ていきます。各方式の違いや、実際の運用例についてもご紹介しますので、ぜひご期待ください!

関連記事(次の内容)

おまけ(PR)

この記事のような教養を耳から学習したい人はオーディオブックもおすすめです