勉強法に関する本やネットの情報は昔から大量にあります。今もなお増え続けているはずです。

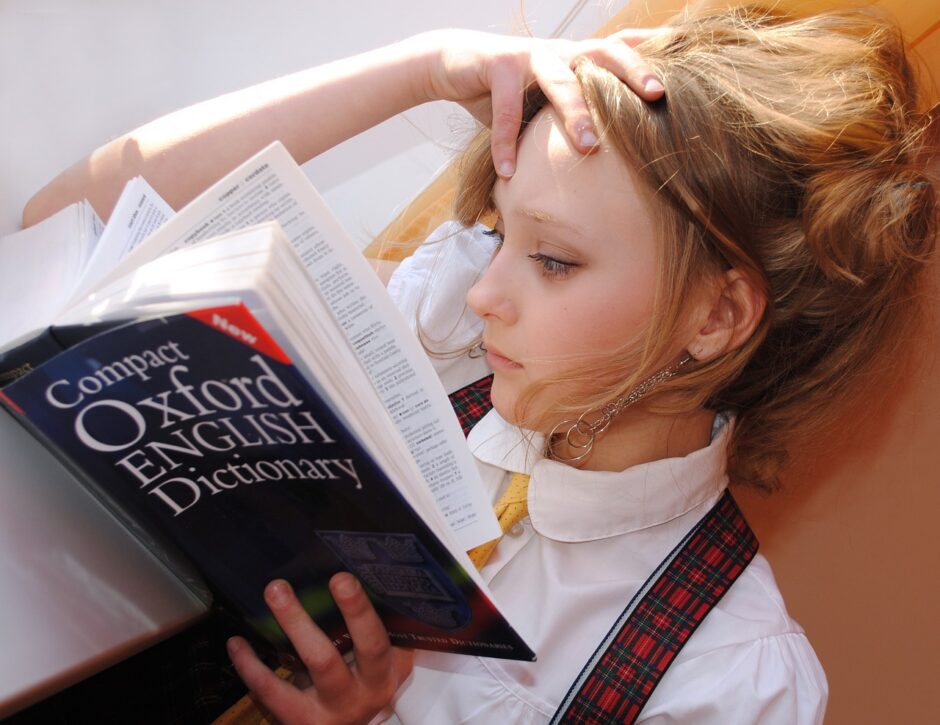

その中で今回は、TED-edの動画にあった脳の記憶メカニズムに基づいた効率的な3つの学習法を紹介します。TED-Edの動画「How to practice effectively…for just about anything」をベースに、脳の記憶メカニズムとそれを活かした3つの学習法(テスト効果・インターリーブ学習・分散学習)を解説します。まずは脳内でどのように情報が処理・保存されるかを見てから、具体的な勉強法の原理と実践ポイントを確認してください。

受験を控える学生や学びなおしを考えている方、そして子供の学習をサポートしたい保護者の方もぜひ参考にしてください。

脳はどのように記憶を定着させるのか?

勉強法を知る前に、まず脳が記憶を定着させる仕組みを簡単に理解しておきましょう。

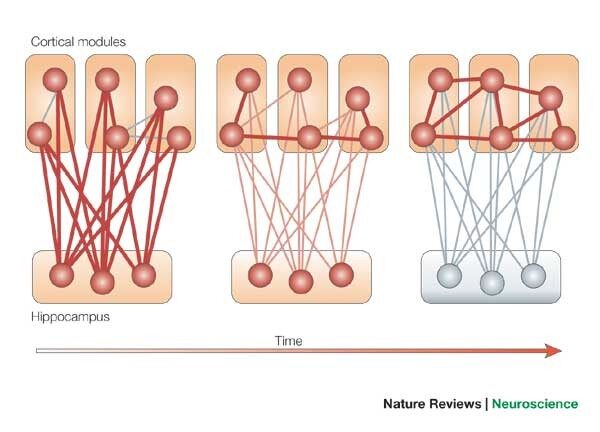

海馬での一時的な記憶保持

「知らなかったことを知ると、その記憶は一時的にニューロンが受けとります。海馬という部分にある神経細胞です。」

まずは脳が記憶を定着させる仕組みを簡単にまとめます。

学習された新情報はまず海馬に一時保存されますが、これは短期的な記憶保持です。その後の繰り返し学習や睡眠中の処理を通じて、情報の定着が進みます。

長期記憶は「新皮質」で保存される

「次第に、心臓の構造の知識は長期記憶となり、そこでは脳内の別の部分、新皮質が働きます。」

情報は睡眠中に海馬から新皮質へと転送され、長期記憶として保存されます。特にスローウェーブ睡眠(SWS)では、この転送が活発に行われると考えられています。

記憶は思い出すたびに強化される

「心臓の構造を思い起こすたびに、長期記憶が再活性化され、変化を受け入れやすくなります。」

新皮質に保存された情報も再度呼び出すたびに強化され、既存の知識とさらに結びつきます。いわゆる「オフライン」期間(睡眠や休息)には、脳内での再活性化が記憶統合を促進します。

改めてポイントを整理すると、

- 情報を何度も繰り返し触れること

- 睡眠をしっかりとること

- 思い出す作業を行うこと

の3つです。

科学的に効果的な3つの勉強法

では、こうした脳の仕組みを活用した3つの具体的な勉強法を紹介します。

①「思い出す」学習を取り入れる(テスト効果)

教科書を繰り返し読んだり、マーカーを引いたりするだけでは、実は「理解した気」になっているだけの場合があります。おすすめなのが、「思い出す学習」を取り入れることです。

「練習問題などに挑むと、実際の理解度をより正確に測定できます。でも、答えを思い出せなかったら?大丈夫です。間違えることが、実はその後、習得の助けになるのです。」

暗記カードや練習問題を使って、覚えた内容を自力で引き出す練習をしましょう。

- なぜ効果的?

脳が記憶を引き出すことで関連知識が活性化され、記憶が強化されるからです。 - 間違えてもOK

答えがわからなくても、思い出そうとする行為自体が学習効果を高めます。むしろ間違えた方が記憶に残りやすくなります。

*補足

テスト効果(testing effect)は、学習期間の一部を情報の再生(リトリーバル)に充てることで長期記憶が強化される現象です。 Wikipedia

Karpicke & Roediger (2008) の研究では、繰り返しのテスト(再生)を行った群が、繰り返しの再学習を行った群よりも1週間後の記憶保持率が有意に高かったことが示されています。 Cognition and Learning Lab

②複数の科目を混ぜて勉強する(インターリーブ学習)

数学だけ、歴史だけ、といった単一科目を集中して勉強しがちですが、複数の教科を交互に勉強する方が実は効率的です。

「暗記カードで勉強するときは、複数の科目を交ぜてみましょう。異なる内容を交互に追うことで、脳は一時的に情報を忘れてまた思い出すので、記憶がさらに強化されるのです。」

- なぜ効果的?

脳は一時的に学んだ情報を忘れて再び思い出すことで記憶を強化します。また異なる科目を交互に勉強することで、各科目間の関連性や違いを深く理解できます。 - 例

「数学の問題集を20分→英単語を20分→歴史を20分」のように複数科目を組み合わせて勉強してみましょう。

Taylor & Rohrer (2010) の数学問題の研究では、塊学習(blocked practice)よりもインターリーブ学習を行った群が、翌日のテストで約2倍のスコアを記録しました。 デジタルコモンズUSF

③時間を空けて繰り返す(分散学習)

試験前夜の一夜漬けは、その場しのぎにはなりますが、長期的な記憶には残りにくいです。一方で、数日間や数週間の間隔を空けて復習することで、記憶が長期的に定着します。

「数日間空けて復習することで、次の復習までに休息したり、睡眠をとることができます。オフラインの間に、脳は活発に働き、新皮質で知識を保存し、統合します。」

- なぜ効果的?

間隔を空けることで、脳が睡眠中に情報を整理・保存し、記憶がより強固になります。 - 実験事例

ある研究では、外科の研修医が動脈縫合術を学ぶ際に、「1日に詰め込んだグループ」よりも「4週間にわたり少しずつ学習したグループ」の方がはるかに高い成績を収めました。

まとめ:脳の仕組みを活かした勉強法で成果を上げよう

今回紹介した3つの勉強法を整理すると、

- 「思い出す」学習(テスト効果)

- 科目を混ぜて勉強する(インターリーブ)

- 間隔を空けて繰り返す(分散学習)

という方法です。これらは全て、脳が情報を効率よく整理・統合する仕組みを活用しています。

勉強の成果は単に時間だけでは決まりません。脳の仕組みを理解して、効率的で科学的な勉強法を取り入れてみませんか?

受験を控える学生や学びなおしを目指す社会人、子供の学習を支える保護者の方にとっても、今すぐ実践できる内容です。ぜひ日々の学習に役立ててくださいね。

参考文献

wikipediaを参考文献にするのは授業や論文では御法度なのですが、今回はわかりやすかったので入れています。

- Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). “Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention.” Psychological Science, 17(3), 249–255. Google Scholar

- Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2008). “The Critical Importance of Retrieval for Learning.” Science, 319(5865), 966–968. Cognition and Learning Lab

- Wikipedia contributors. (2025). “Testing effect.” Wikipedia. Wikipedia

- Taylor, K., & Rohrer, D. (2010). “The effects of interleaved practice.” Applied Cognitive Psychology. Uweb

- Wikipedia contributors. (2025). “Spacing effect.” Wikipedia. Wikipedia

- Frontiers in Psychology. (2016). “Retrieval-Based Learning: Positive Effects of Retrieval Practice.” Frontiers in Psychology, 7, 350. Frontiers

- ScienceDirect. (2020). “Sleep—A brain-state serving systems memory consolidation.” サイエンスダイレクト

- Wikipedia contributors. (2025). “Neuroscience of sleep.” Wikipedia. Wikipedia

- Rohrer, D., & Taylor, K. (2007). “Interleaved practice improves mathematics.” Journal of Educational Psychology. デジタルコモンズUSF

- Ebbinghaus, H. (1885). Über das Gedächtnis. Wikipedia

この記事を読んで、少しでも学習のコツが掴めたら幸いです。今日からぜひ試してみてください!